はじめに #

情報処理技術者試験の高度試験の1つである、エンベデッドシステムスペシャリスト試験 (ES) の2017年午後IIの計算問題を解説する。 このページでは解説のみ載せるため、問題文は以下のIPA(情報処理推進機構)のページから取得されたい。 IPA 独立行政法人 情報処理推進機構:過去問題

問1(スマートグリッド) #

設問1(2) FCから電力コントローラに出力できる最大電力量を求める問題。 表2より、水素タンクの最大貯蔵量は100m3である。 また、FCは1m3の水素から4kWhの電力量を発生し、定格運転時には発電電力の2%を消費して冷却器で冷却する必要がある。 図3より、冷却電力はFCから直接取得されており、残りの電力が電力コントローラに出力される。 すなわち、FCから電力コントローラに出力できる電力は、発生した電力の98%である。

したがって、解は、 100[m3]×4[kWh/m3]×0.98=392.04[kWh] 小数第1位を四捨五入して、392[kWh]となる。

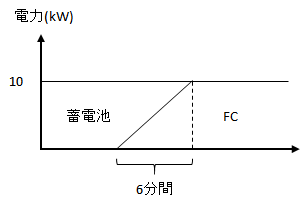

設問1(4) 表1より、FCは起動指示を受けると出力が直線的に上昇し、20kWの出力に達するまでに12分間掛かる。 すなわち、10kWの出力に達するまでに6分間(0.1時間)掛かる(下図参照)。 よって、FCの起動時に必要な蓄電池の残量は、 (10[kW]×0.1[h])/2=0.5[kWh] であるから、全体の容量に対する割合は、 0.5[kWh]/100[kWh]=0.5[%] となる。

設問1(5)(a) WG部: 表1より、WG部の出力電力は風速10m/秒以下のとき風速に比例する。 また、風速10m/秒のとき最大出力となり、最大出力は20kWである。 図8より、10~11時の風速は6m/秒であるから、WG部の発電出力は次の通り。 6[m/秒]×(20[kW]/10[m/秒])×1[h]=12[kWh]

PV部: 表1より、PV部の出力電力は日射強度1000W/m2以下のとき日射強度に比例する。 また、日射強度1000W/m2のとき最大出力となり、最大出力は20kWである。 図9より、10~11時の日射強度は1000W/m2であるから、PV部の発電出力は次の通り。 1000[W/m2]×(20[kW]/1000[W/m2])×1[h]=20[kWh]

解はWG部とPV部の各発電出力の和であるから、以下の通り。 12+20=32[kWh]

設問1(5)(b)

まず、発電ステーションの余剰電力を求める。 設問1(5)(a)と同様に、13~14時におけるWG部とPV部の出力電力を求めると、それぞれ8[kW], 20[kW]であり、合計は28[kW]である。 また、問題文より、13~14時における外部出力への電力の供給は10[kW]であるから、28-10=18[kW]の電力が余剰となる。

p. 6の管理CPUの制御より、発電した電力に余剰がある場合は、蓄電池の充電、水電解装置の運転、商用電力網への売電の優先順位で電力を使用する。 問題文より、蓄電池の充電率は100%, 水素の貯蔵率は100%であるから、蓄電池の充電と、水電解装置の運転は不可能である。 また、図2の短期売電情報より、13~14時に売電可能な電力は12[kW]である。 余剰電力18[kW]は12[kW]より大きいため、売電可能な電力は12[kW]である。 よって、13~14時に売電可能な電力量は次の通り。 12[kW]×1[h]=12[kWh]

設問2(1)(a) 図10, 11より、0~6時のWG部の出力は10[kW], PV部の出力は0[kW]である。 また、図12より、外部出力への電力の供給予測は4[kW]である。 よって、(10[kW]-4[kW])×6[h]=36[kWh]の電力量が余剰となる。

表1より蓄電池の容量は100[kWh]であり、問題より充電率は64%である. すなわち、蓄電池の空き容量は36[kWh]である。 p. 6の管理CPUの制御より、発電した電力に余剰がある場合は、蓄電池の充電を優先して電力を使用する。 余剰電力は全て蓄電可能である。 よって、電力コントローラへの指示は、次の通り。 「WG部で発電した電力を外部出力し、余剰電力で蓄電池を充電する。」

設問2(2) 管理CPUがタイマ割込み1の周期の間に、メインプログラムの演算を実行できる時間を求める。 表2より、タイマ割込み1の周期は1ミリ秒である。 この間、伝送受信割込みと伝送送信割込みが、合計5回発生する。 また、タイマ割込み2が最大1回発生する。

次に、各割込み処理の実行時間を求める。 実行ステップ数は表2に示されている。 また、表1より、管理CPUのクロック周期は1GHzであり、2クロックで1ステップのプログラムを実行する。 よって、管理CPUで1ステップの実行に掛かる時間は、 2[クロック/ステップ]÷(1×10^9[クロック/秒])=2×10^(-9)[秒/ステップ] となる。 各割込み処理の実行時間を計算すると、下表の通り。

| 処理名 | 実行ステップ数 | 実行時間(マイクロ秒) |

|---|---|---|

| タイマ割込み1 | 2k | 4 |

| 伝送受信割込み | 2k | 4 |

| 伝送送信割込み | 2k | 4 |

| タイマ割込み2 | 20k | 40 |

よって、1ミリ秒の間に、割込み処理が実行される最大の時間は、 4+4×5+40=64[マイクロ秒] となる。 したがって、メインプログラムの演算を実行できる時間は次の通り。 1000-64=936.0[マイクロ秒]

問2(駐輪場管理システム) #

計算問題は含まれない。

参考 #

午前I, 午前IIの解説は以下のウェブサイトを参考のこと。 情報処理技術者試験の勉強をやり直し −ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者、応用情報技術者、情報処理安全確保支援士・高度試験の過去問題の解説−